書庫証明の申請の際に必要となる書類に、保管場所の所在図・配置図があります。

他の車庫証明の書類は、車の情報や住所等を記載するだけなのに対し、所在図・配置図は図を描かなければいけない点から、難しいと感じる方が多いです。

本記事では、そんな保管場所の所在図の書き方について解説します。

保管場所の所在図の書き方

そもそも所在図とは何かというと、居住地と車を保管する車庫(駐車場)の距離を示す図のことをいいます。

車庫証明において、車庫の場所は自動車の使用の本拠の位置(居住地等)から2km以上離れてはいけないことになっています。

なので、2km以内の場所に車庫があることを図面にて説明する必要があります。それが所在図になります。

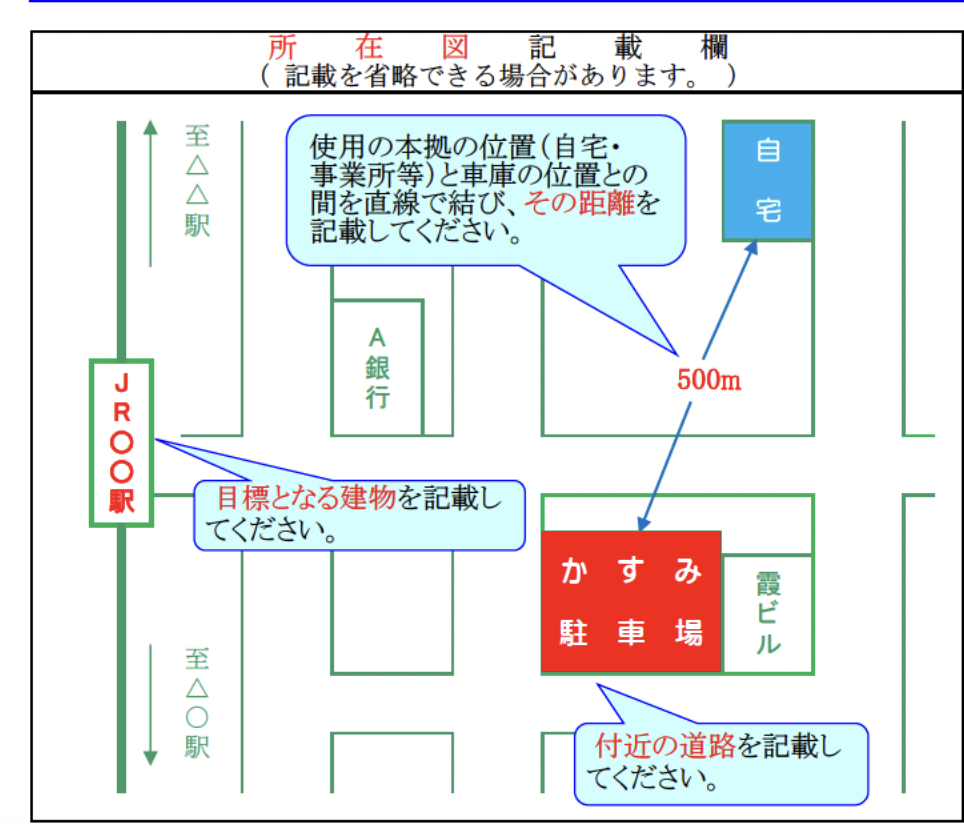

上記の所在図の記載例を見るとわかるとおり、居住地と車庫を直線距離で測定し、居住地と車庫の位置が2km以内の範囲に収まっていることを的確に説明しています。

この所在図は手書きで書いてもいいし、Googleマップ等を使ってもいいし、イラストアプリ等で作成してもよし。

方法は問わず、とにかく警察の方が理解できる図を書けばOKです。

では具体的な所在図の書き方を解説していきましょう。

所在図の作成方法はなんでもよし

所在図の作成方法に指定はありません。

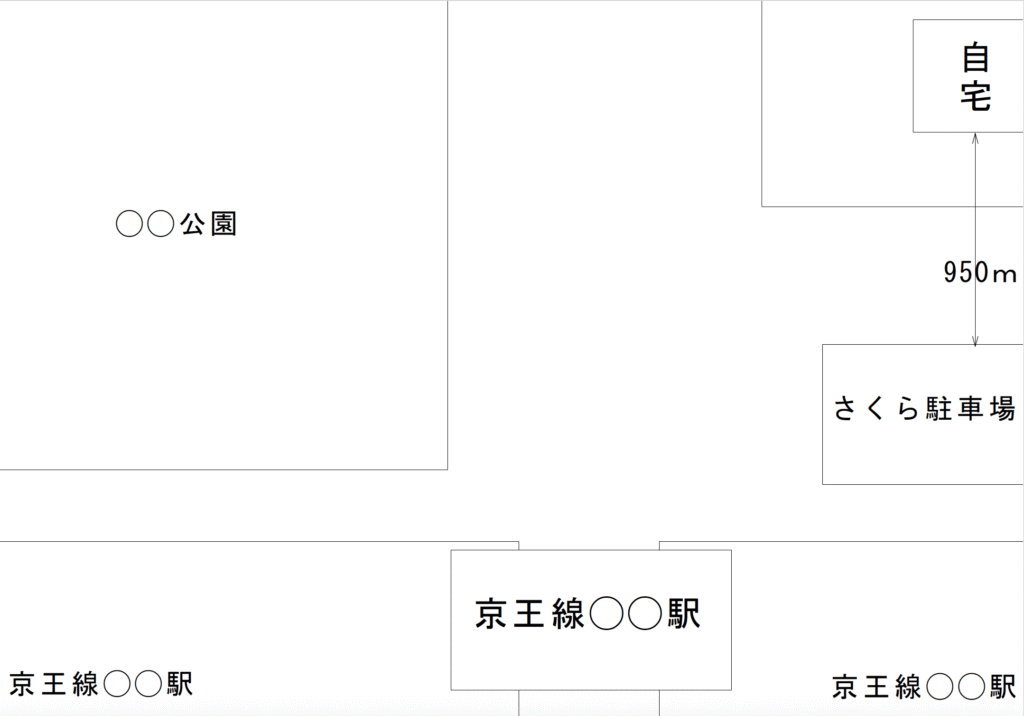

自分はjwcadを使い所在図を描いてみました。

非常に簡易的ですが、要は、「場所」「居住地」「車庫」を描き、居住地と車庫の距離関係を表せばいいので、凝った図を描く必要はありません。

警察が確認したいのは、使用の本拠の位置、車庫、そして使用の本拠の位置から車庫までの距離です。

みっちりきっちり細かい地図を描く必要はありません。最低限のことが伝わればいいのです。

一応ルールとしては、所在図・配置図ともに、全てメートル表示で書きます。

メートル以外の表示で書くと指摘されるのでご注意ください。

Googleマップを使って所在図を作成する

手書きもペイントアプリもめんどくさい。そういう人におすすめなのが、Googleマップを使って所在図を作成する方法。

これが一番簡単かもしれません。

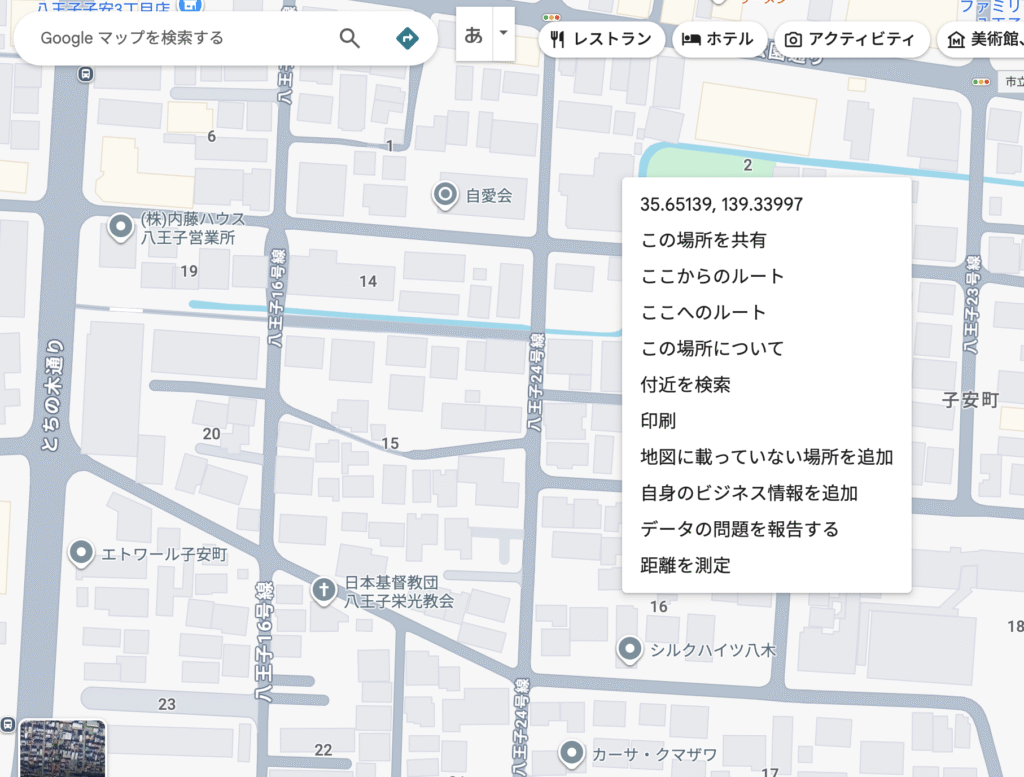

まずGoogleマップを開き、検索バーから使用の本拠の位置(居住地の住所)を打ち込み、使用の本拠の位置と車庫の場所を確認します。

その次に、使用の本拠の位置から車庫までの距離を測定します。

使用の本拠の位置にカーソルを合わせて、右クリックをしてください。そうすると、メニューから「距離を測定」の項目があるのでこちらをクリックします。

そして距離を測定したい場所をクリック(車庫までの距離を測りたいので車庫の場所をクリック)すると、瞬時に距離がわかります。

これで使用の本拠の位置から車庫までの距離が159.54mであることがわかりました(画像を編集したので少し見づらいですが)。

そして、保管場所の所在図・配置図の用紙に「別紙」と記載し、作成したGoogleマップの所在図を印刷して提出すれば保管場所所在図の要件を満たします。

Yahoo!マップでの所在図作成はNG

Googleマップを警察署への提出書類として使うのは、Googleマップの規約上OKです。

ですが、Yahooマップは規約上、Yahooマップを車庫証明の配置図として使うことを許可していません。

したがって、もしYahooマップで配置図を作成し、それを警察署に提出した場合、著作権法違反になる可能性があります。

当事務所にご依頼いただくディーラーさんからは、時たまYahooマップの配置図が書類として送られてくるので、その場合は私の方でGoogleマップで作成し直しています。

もっとも、警察署の方でもどの程度、Yahooマップの著作権事情を知っているのかわかりません。

未だディーラーさんから配置図がYahooマップで送られてくるということは、警察署によってはYahooマップでも申請が通ってしまうことがあるのかもしれません。

まとめ

保管場所所在図は難しく考える必要なし。

使用の本拠の位置と車庫の場所、そして距離がわかればいいのです。

手書きで書くもよし、ペイントアプリを使うのもよし、私のようにjwcadを使うのもよし、Googleマップでもよし。

それでも所在図の書き方が難しい場合は、当事務所にご相談ください。

なお配置図の書き方は、当事務所の以下記事をご参考にしてください。