車庫証明の申請には以下書類が必要です。

・自動車保管場所証明申請書

・保管場所使用権限疎明書面(車庫が他人所有の場合保管場所使用承諾書、自分所有の場合自認書)

・保管場所の配置図・周辺図

・使用の本拠の位置が確認できるもの

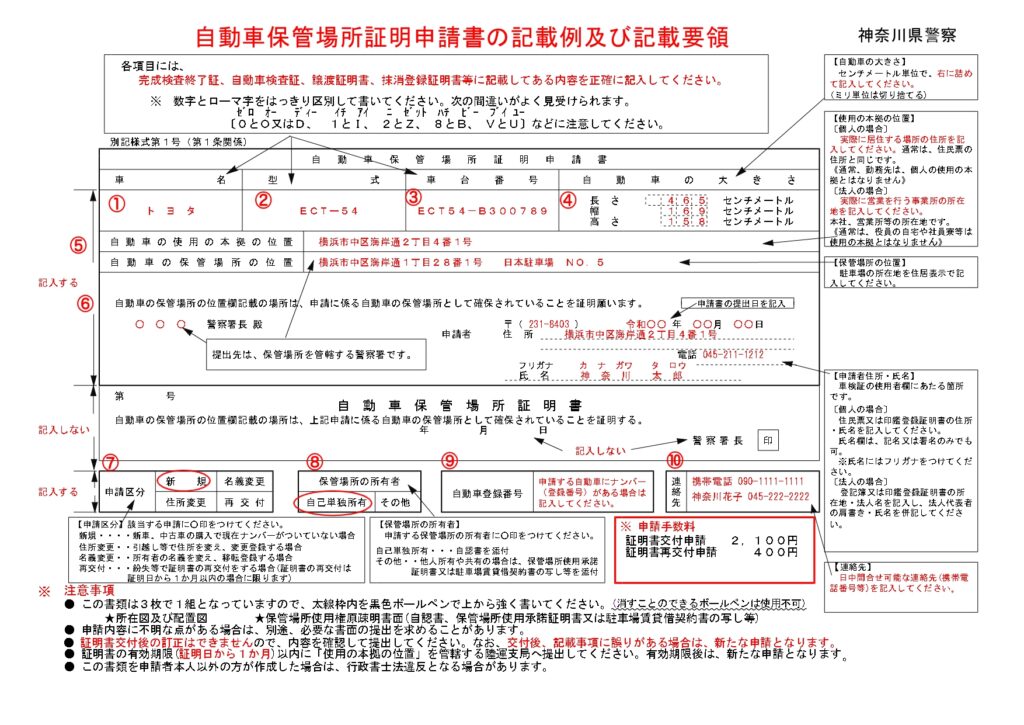

今回は車庫証明の申請書にあたる、自動車保管場所証明申請書の書き方を解説します。

なお、以前は必要だった「保管場所標章交付申請書」は廃止されたので、本記事では説明は省きます。

車庫証明の申請書の書き方(自動車保管場所証明申請書)

上記記載例を参考に解説します。

①車名

車の名称ではなくメーカー名を記載します。記載例だとトヨタと書かれていますが、日産車なら「ニッサン」、ホンダ車なら「ホンダ」と記載します。

②型式

車検証記載の「型式」通りに記載します。

③車台番号

ここも型式同様、車検証記載の「車台番号」通りに記載します。

④自動車の大きさ

自動車の長さ、幅、高さをメートル単位で記載します。こちらも車検証の記載どおりに書きます。

なお、神奈川県の車庫証明ではミリ単位は切り捨てとなります。

⑤自動車の使用の本拠の位置・自動車の保管場所の位置

自動車の使用の本拠の位置とは、個人なら申請者の住所を表し、法人なら実際に営業を行う営業所の所在地を指します。

ここで重要なのは、住所を書くとき住民票通りに書くこと。

例えば、私の事務所は5-19-1という番地ですが、住民票通りに表記すると5丁目19番1号となります。ハイフンは略式表記にあたり、公式な文書では使われません。

自動車の保管場所の位置は、車を保管する駐車場の住所を書きます。駐車ナンバーがある場合はそれも記載します。

⑥管轄警察

申請する警察署を書きます。例えば、相模原北警察署に申請する場合は、「相模原北」まで記載。

右のスペースに申請者の住所、申請者の氏名を書きます。

法人の場合は登記簿又は印鑑登録証明書の所在地を、そして法人名と法人の代表者の名前を書きます。

⑦申請区分

以下4つの区分から、該当する区分に丸をつけます。

・新規 新車・中古車の購入で、現在ナンバーがついてない場合

・名義変更 車の所有者の名義を変え、移転登録する場合

・住所変更 引っ越し等により居住地が変わった場合など

・再交付 証明書を紛失してしまい再交付を受ける場合(ただし、証明書の再交付は証明日から1ヶ月以内に限る)

⑧保管場所の所有者

保管場所(車庫)が誰かを問われています。

車庫を自分で所有している場合は「自己単独所有」に」丸を。この場合、保管場所使用権限疎明書面は「自認書」になります。

車庫を誰かから借りている場合は、「その他」に丸をつけます。この場合、保管場所使用権限疎明書面は「保管場所使用承諾書」になります(駐車場の賃貸借契約書で代替できる場合があります)。

⑨自動車登録番号

申請する車にナンバーがついてる場合は記入、ナンバーがない場合は未記入で大丈夫です。

⑩連絡先

警察の電話は日中なので、日中繋がる番号を記載しましょう。

車庫証明の申請書は「車検証」と「住民票」があれば書ける

ここまで見ていただいたとおり、自動車保管場所証明申請書は、車検証と住民票があれば書けます。

なので、多くの申請に携わってきた行政書士として言えるのは、車庫証明の申請書はとても簡単な部類に入ります。

当事務所にご依頼いただければ、申請書を代理で作成することも可能ですが、行政書士に費用を払ってお願いするより、自分で書いてしまった方が早いかと思います。