車庫証明の申請の際に必要になってくるのが、保管場所配置図です。

保管場所配置図は、保管場所所在図と一緒になった書類です。

所在図の書き方は以下参照。

今回はこの保管場所配置図の書き方を解説します。

保管場所配置図の作成方法

保管場所所在図に関しては、Googleマップで作成できるので簡単でしたが、配置図はそうはいきません。

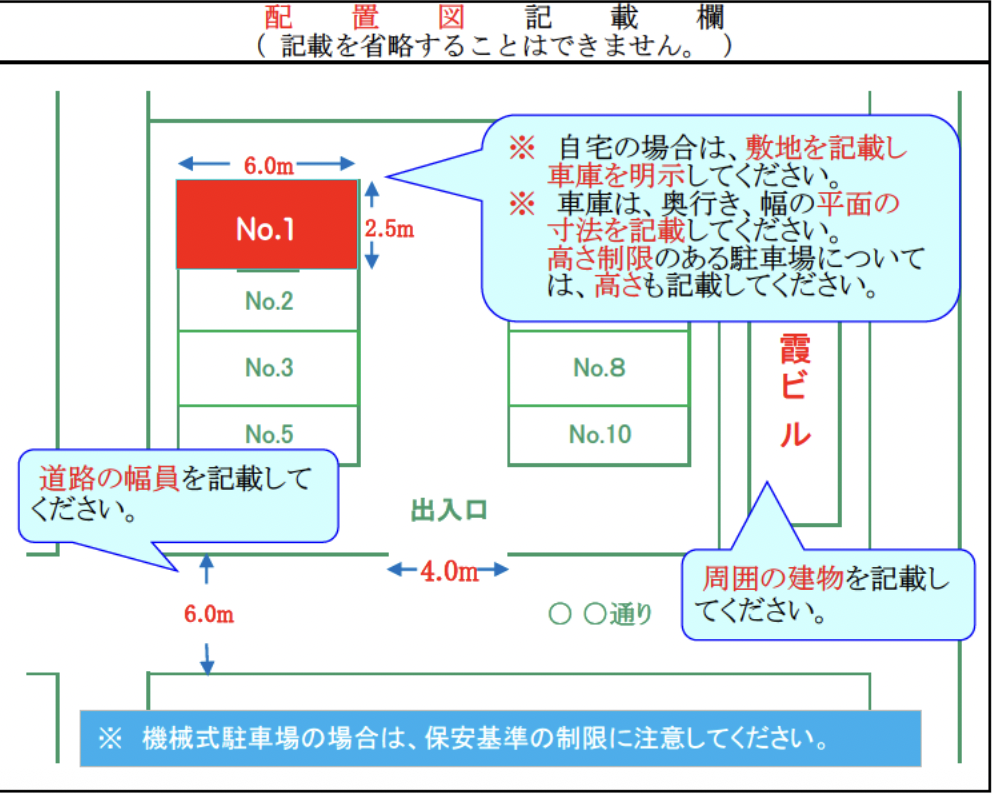

とは言っても難しく考える必要はなく、上記の記載例のように、車の保管場所を特定し、保管場所が申請する車が停められる状態かどうかを図で示すだけです。

配置図も所在図同様、仔細な図は求められないため、手書きで書くのが基本です。

配置図に書くべきポイントは以下。

・車庫の場所

・車庫の寸法(縦横の長さ)

・出入り口の寸法

・隣接道路の幅員(幅員とは道路の幅)

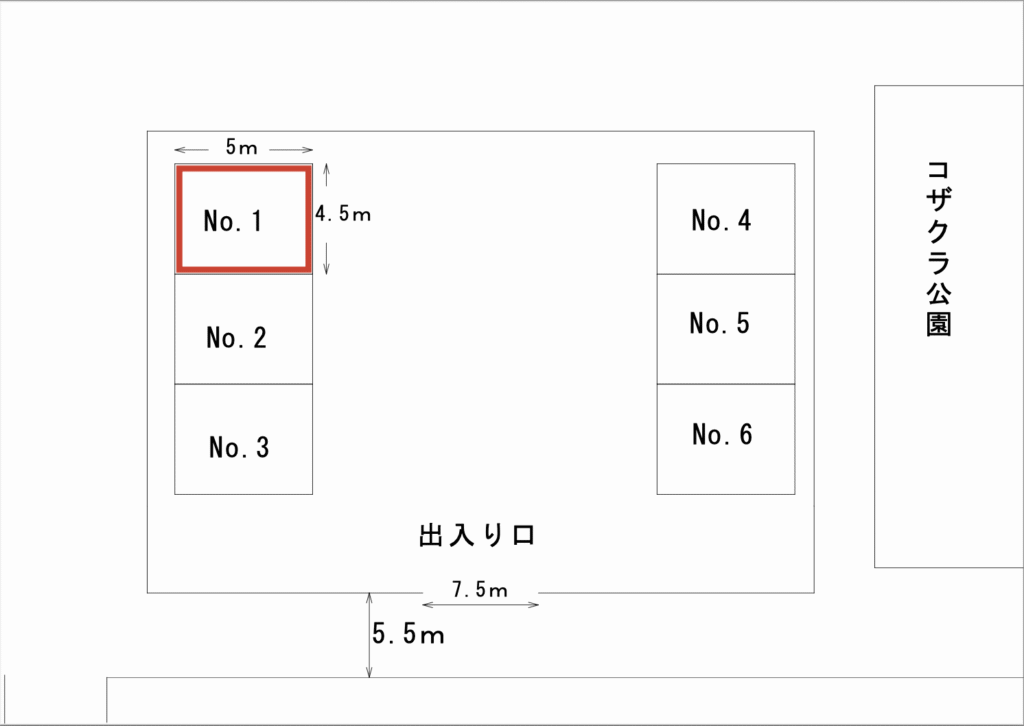

では、使用の本拠の位置(居住地)ではなく、駐車場などに車庫を借りてる場合で配置図を描いてみましょう。

手書きで構いませんが、記事で解説する便宜上jwcadで配置図を作成しました。

駐車場を借りてる場合、どこが申請した車庫かわからないので、車庫の場所を示すため赤線で囲っています。

車庫の寸法、出入り口の幅、そして隣接道路の幅員を記載しています。

なお、寸法など全てメートル表示です。

「こんな簡単なのでいいの?」

そう思うかもですが、配置図は車庫の場所と、本当に車が停められる状態かを確かめるための書類なので、それらが示れば最低限の図で構わないのです。

配置図を書くために必要な準備

配置図と違い、所在図は車庫の寸法などを計測する必要があるので、配置図を作成するには準備が必要です。

以下が必要な準備。

・車庫の寸法を図る

・駐車場の出入り口の寸法を図る

・隣接道路の幅員を調べる

車庫の寸法はメジャーで測ります。レーザーで測っても構いませんが、基本的にミリ単位の正確さまでは求められません。

なお、機械式駐車場だったりする場合は、地上から天井までの高さも測ります。

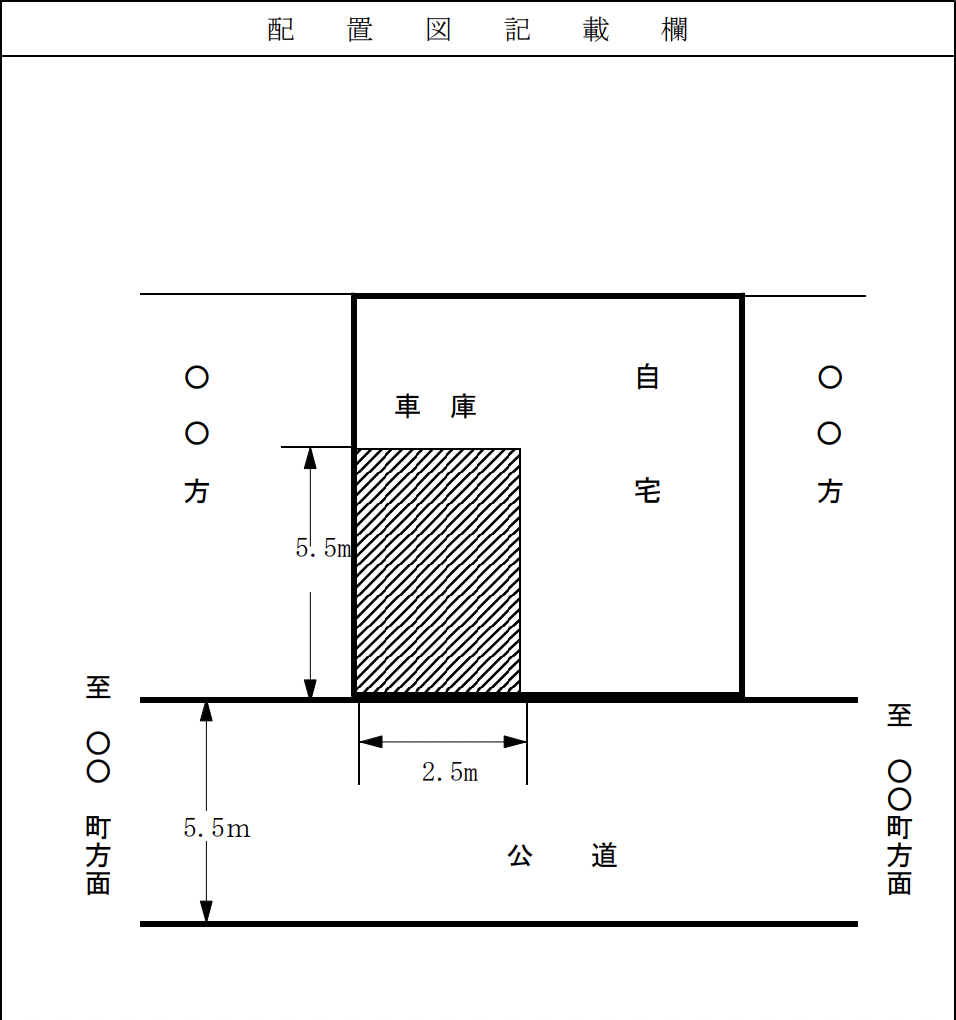

使用の本拠の位置(居住地)に車庫がある場合

自宅とは別に駐車場を借りるのではなく、自宅に車を保管する場合の配置図の記載例は以下。

自宅の場所を書き、車両の保管場所を示し、そして保管場所の寸法を書きます。

保管場所配置図の書き方まとめ

配置図は簡単な図を書けばOK。ただ、だからと言って適当に書いていいわけではなく、寸法などはなるべく正確に測るようにしましょう。

警察は車庫証明の申請を受け付けたら、申請された車庫の実査をします(しない場合もありますが)。

警察が現地に行ってみたら、「全然配置図と違うじゃないか!」と判断され、申請が不許可になってしまうこともあります。

そうした事態を防ぐためにも、いい加減な配置図を作成しないよう注意しましょう。