特殊車両通行許可制度とは別に、特殊車両通行確認制度というものがあります。

せっかくの制度ですから活用していきたいと思う一方で、この確認制度にはデメリットも多分に含んでいます。

本記事では、特殊車両通行確認制度のメリット・デメリットを解説します。

特殊車両通行確認制度の概要とメリット

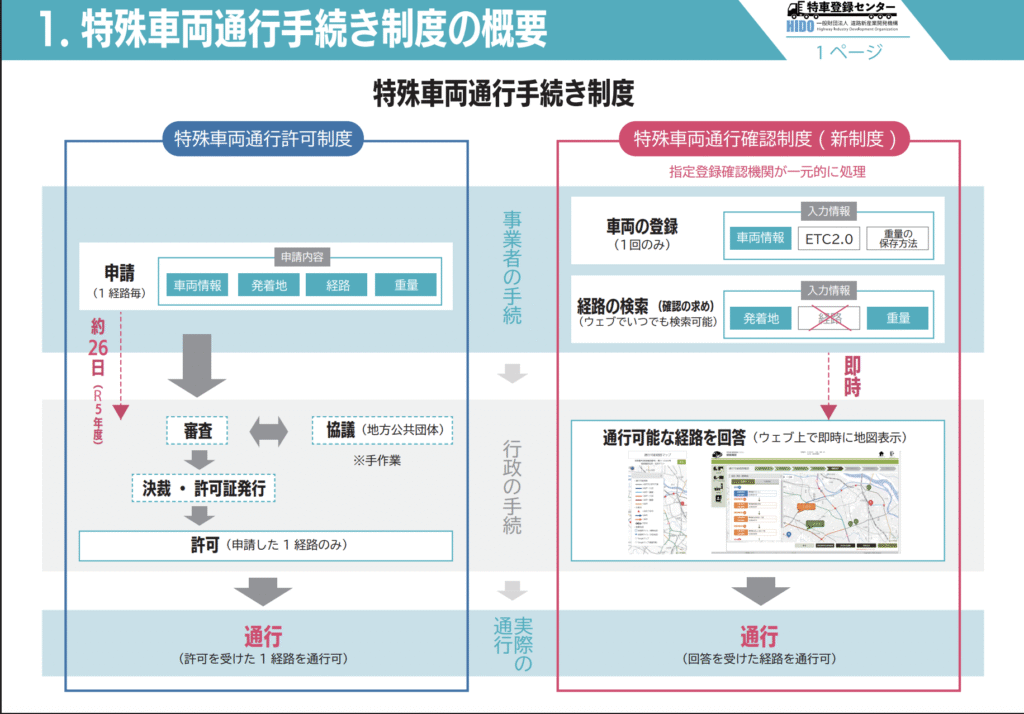

許可制度の場合は審査期間があるため、どうしても許可がおりるまでに時間がかかります。

令和6年度の実績だと、平均して許可がおりる期間が1ヶ月程度。

ところが特殊車両通行確認制度は、「確認」なので、即座に通行の可否がわかります。

許可の場合、1経路ごとに、車両情報、重量、発着地、経路、を申請し、1ヶ月程度の審査期間があります。

他方、通行確認制度においては、車両の登録は一回で済み、経路ごとに入力する必要がありません。

そして、経路作成もする必要もなく、発着地を入力すれば自動で経路を検索してくれます。これは許可制度と比較して非常に楽。

通行確認制度を利用する条件として、業務支援用ETC2.0の車載機をセットし、車両番号とETC車載器管理番号、ASL-ID、これら3点の登録が必須となります。

特殊車両通行確認制度の最大のメリットは、手続きが楽で、即座に通行の可否がわかることです。

「だったらわざわざ許可制度を使う必要ないじゃないか!」と思いそうですが、実はこの通行確認制度はデメリットが多分にあるのです。

特殊車両通行確認制度のデメリット(制度の問題点)

実は特殊車両通行確認制度の利用はほとんど進んでいません。

それは確認制度に以下のデメリットがあるからです。

・未収録道路に対応してないので、利用できるエリアが限定される

・手数料が高い

・期間が短い(1年)

未収録道路に対応してないので、利用できるエリアが限定される

通行確認制度において、確認対象となるのは主要道路(大型誘導区間・重要物流道路)のみ。したがって、未収録道路や、主要道路に含まれない市道・県道等は制度の対象外です。

そのため、通行確認制度だけでは経路が完結せず、結局許可制度を利用しないと特殊車両の運行が不可能となります。

国土交通省もこの課題は認識しており、重点的に電子化すべき経路を特定し、R8年度までに概成を目指しているので、今後のアップデートに期待でしょう。

手数料が高い

・登録手数料: 単車・トラクタ1台の登録につき5,000円(5年有効)

・2地点双方向2経路検索: 単車・トラクタの台数×600円 (1年有効)

・都道府県検索: 単車・トラクタの台数×400円(1年有効)

許可制度にはない、車両の登録手数料が1台につき5,000円かかります。

※なお、セミトレーラーやフルトレーラーは登録手数料不要

この登録手数料は、車両の台数が多ければかなりの負担となりますので、大規模事業者には不向きの制度であることがわかります。

期間が短い

許可制度の期間は最大4年ですが、確認制度は一律1年です。この期間の短さも確認制度のデメリットの一つと言えるでしょう。

「許可制度」と「確認制度」を適宜使い分けよう

特殊車両通行確認制度の最大のメリットは、なんと言っても、即時に通行の可否がわかることです。

事業推進にスピーディーさが求められる場合、確認制度は極めてメリットが高い制度です。

なので、事業者においては、状況に応じて適時許可制度と確認制度を使い分けるといいでしょう。

迅速に運行したい、かつ経路が全て主要道路のみの場合は確認制度、それ以外が許可制度といった具合にです。